论文专著:

论文专著:

发表论文70余篇。

发表论文:

发表论文:

2010

70.珠江河口底边界层Taylor假设检验 刘欢; 吴超羽; 许炜铭 中山大学近岸海洋研究中心; 中山大学环境科学与工程学院; 中山大学工学院力学系 2010-11-15

69.黄茅海河口沿程异常潮差:Ⅰ-理论模型研究 吴创收; 刘欢; 武亚菊; 任杰; 吴超羽 中山大学近岸海洋研究中心; 华东师范大学河口海岸学国家重点实验室; 珠江水利科学研究院 2010-10-15

68.古珠江河口湾岸线与水下地形重建 任杰; 曾学智; 吴超羽; 莫文渊; 韦惺 中山大学近岸海洋研究中心 2010-07-15

67.全新世以来珠江三角洲快速沉积体的初步研究 贾良文; 何志刚; 莫文渊; 吴超羽 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心; 广东天信电力工程检测有限公司 2010-03-15

66.珠江网河水沙分配变化及其对伶仃洋水沙场的影响 胡德礼; 杨清书; 吴超羽; 包芸; 任杰 中山大学近岸海洋研究中心; 中山大学河口海岸研究所; 国家海洋局南海海洋工程勘察与环境研究院; 中山大学近岸海洋工程广东省重点实验室 2010-01-30

2009

65.广东沿海地区风暴潮灾害及其防御 余东华; 吴超羽; 吕炳全; 吴晓星 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心; 同济大学海洋与地球科学学院; 国家海洋局南海预报中心 2009-12-15

64.珠江河口底边界层观测平台的设计和应用 刘欢; 吴超羽; 许炜铭; 包芸 2009-08-24

63.基于DEM的西江磨刀门水道近40年来河床演变特征研究 胡德礼; 刘秋海; 吴超羽; 杨日魁 中山大学近岸海洋研究中心 2009-03-15

62.珠江河口潮流底边界层的湍流特征量研究 刘欢; 尹小玲; 吴超羽; 杨日魁; 武亚菊 中山大学工学院力学系; 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心; 华南理工大学土木工程系; 珠江水利科学研究院 2009-03-15

61.珠江河口底边界层湍流特征量研究 刘欢; 吴超羽; 许炜铭; 杨日魁 中山大学工学院力学系; 中山大学近岸海洋研究中心 2009-02-15

2008

60.韦惺,吴超羽(通讯作者),任杰,莫文渊,包芸,2008,6000aB.P.以来广州溺谷湾形成演变的数值模拟和地貌动力学分析,中国科学,2008,38(11)

59.珠江口“门”的双向射流指标体系研究 唐兆民; 任杰; 吴超羽 嘉应学院化学系; 中山大学近岸海洋研究中心 2008-12-15

58.珠江河口底边界层湍流积分尺度研究 刘欢; 吴超羽; 许炜铭 中山大学工学院力学系; 中山大学近岸海洋研究中心 2008-11-15

57.6ka以来广州溺谷湾形成演变的数值模拟和地貌动力学分析 韦惺; 吴超羽; 任杰; 莫文渊; 包芸 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心; 中山大学工学院力学系 2008-11-15

56.一次东北季风过程下珠江口磨刀门河口环流研究 刘欢; 吴超羽; 包芸; 温晶 中山大学工学院力学系; 中山大学近岸海洋研究中心; 中山大学工学院力学系; 广东省气象局 广东广州; 广东广州 2008-05-15

2007

55.Wu et al, A long-term morphological modeling study on the evolution of the Pearl River Delta, network system, and estuarine bays since 6000 yr. B.P. The Geological Society of America, Special Paper 426, 2007,199-214.

54.吴超羽,何志刚,任杰,包芸,莫文渊,2007, 珠江三角洲中部子平原形成演变机理研究,第四纪地质,V27(5),814-827.

53.磨刀门河口近期水文动力变化及人类活动对其影响研究 贾良文; 吴超羽 中山大学近岸海洋研究中心; 中山大学近岸海洋研究中心广东广州; 广东广州 2007-11-15

52.珠江三角洲中部子平原形成演变机理研究——以大鳌平原为例 吴超羽; 何志刚; 任杰; 包芸; 莫文渊; 韦惺 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心; 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心; 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心 广州; 中山大学工学院力学系 2007-09-15

51.从沉积速率和沉积物粒度看冰后期海侵以来珠江三角洲西江大鳌沙的形成 何志刚; 莫文渊; 刘春莲; 吴超羽 中山大学海洋科学与技术研究中心; 中山大学海洋科学与技术研究中心; 中山大学地球科学系; 中山大学海洋科学与技术研究中心 广东广州; 广东广州 2007-06-15

50.珠江河口虎门的地貌动力学研究 唐兆民; 倪培桐; 任杰; 吴超羽 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心; 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心; 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心 广东广州; 嘉应学院化学系; 广东梅州; 广东广州 2007-03-15

49.四十年来磨刀门河口水动力对地形的响应 吕海滨; 吴超羽; 任杰; 刘斌 淮海工学院空间信息科学系; 中山大学近岸海洋中心; 中山大学近岸海洋中心; 珠江流域水资源保护局 江苏连云港; 广东广州 2007-02-15

48.克里金在珠江河道地形空间数据内插中的应用 杜国明; 汪光松; 吴超羽; 刘秋海 中山大学地理科学与规划学院; 中山大学资讯管理系; 中山大学近岸海洋研究中心; 中山大学地理科学与规划学院 广东广州; 广东广州 2007-01-30

47.长周期动力形态模型中地形演变方法探讨 任杰; 吴超羽; 包芸 中山大学近岸海洋研究中心; 中山大学近岸海洋研究中心; 中山大学理工学院力学系 广东广州; 广东广州 2007-01-30

2006

46.吴超羽,任杰,包芸,史合印,雷亚平,2006,珠江河口三角洲及网河形成演变的数值模拟与地貌动力学分析:6000-2500aBP,海洋学报28(4),64-80

45.吴超羽, 任杰, 包芸等,2006,珠江河口‘门’的地貌动力学初探,地理学报, 61(5)537-548。

44.冰后期珠江三角洲沉积物通量的初步研究 何志刚; 吴超羽; 莫文渊; 唐兆民 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心; 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心; 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心 广东广州; 广东广州 2006-11-30

43.珠江口磨刀门整治前后水动力数值模拟 吕海滨; 吴超羽; 刘斌 淮海工学院空间信息科学系; 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心; 珠江流域水资源保护局 江苏连云港; 广东广州 2006-11-09

42.珠江三角洲及河网形成演变的数值模拟和地貌动力学分析:距今6000~2500a 吴超羽; 包芸; 任杰; 雷亚平; 史合印; 何志刚 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心; 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心; 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心 广东广州; 广东广州; 中山大学理工学院力学系 2006-07-30

41.长周期动力地形模型中代表输入条件 任杰; 吴超羽; 贾良文 中山大学近岸海洋研究中心; 中山大学近岸海洋研究中心; 中山大学近岸海洋研究中心 广东广州; 广东广州 2006-03-30

40.珠江河口“门”的地貌动力学初探 吴超羽; 任杰; 包芸; 史合印; 雷亚平; 何志刚; 唐兆民 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心; 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心; 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心 广州; 中山大学力学系 2006-05-30

39.珠江口磨刀门河口动力平衡特点及人类活动对其影响 贾良文; 吴超羽; 任杰 广东省航道局; 中山大学近岸海洋研究中心; 中山大学近岸海洋研究中心 广东广州; 广东广州 2006-05-30

38.珠江虎门口动力结构研究 任杰; 吴超羽; 包芸 中山大学近岸海洋研究中心; 中山大学近岸海洋研究中心; 中山大学近岸海洋研究中心 广东广州; 广东广州 2006-05-30

37.枯季珠江河口悬浮泥沙絮凝沉降特征的观测与分析 夏小明; 李炎; 杨辉; 吴超羽 国家海洋局第二海洋研究所国家海洋局海底科学重点实验室; 厦门大学近海海洋环境科学国家重点实验室; 中山大学近海海洋科学研究中心 浙江杭州; 福建厦门; 浙江杭州; 广东广州 2006-03-15

36.珠江口磨刀门枯季水文特征及河口动力过程 贾良文; 吴超羽; 任杰; 雷亚平; 周水华 广东省航道局; 中山大学近岸海洋研究中心;中山大学近岸海洋研究中心; 中山大学近岸海洋研究中心 广东广州; 广东广州 2006-01-30

35.珠江河口‘门’的地貌动力学初探 吴超羽; 任杰; 包芸; 史合印; 雷亚平; 何志刚; 唐兆民 2006-01-01

2005

34.珠江口虎门小尺度动力结构及凫洲水道对其影响的数值研究 唐兆民; 包芸; 任杰; 吴超羽 中山大学近岸海洋中心; 中山大学近岸海洋中心; 中山大学近岸海洋中心 广东 广州; 广东 广州; 中山大学应用力学与工程系 2005-09-25

33.长时间尺度珠江口河网水下地形演变过程三维可视化实现及分析 杜国明; 陈晓翔; 吴超羽; 刘秋海; 任杰 中山大学地理科学与规划学院; 中山大学地理科学与规划学院; 中山大学地理科学与规划学院 广东广州; 广东广州 2005-03-30

32.20世纪50年代珠江三角洲网河水动力特征分析 刘秋海; 吴超羽 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心; 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心 广东广州; 广东广州 2005-03-25

31.珠江口磨刀门枯季表层沉积物特征 贾良文; 吴超羽; 雷亚平; 任杰; 周水华 广东省航道局; 中山大学近岸海洋研究中心; 中山大学近岸海洋研究中心; 中山大学近岸海洋研究中心广东广州; 广东广州 2005-02-28

2004

30.Wu C.Y. et al, 2004a, A long-term hybrid morphological modeling study on the evolution of the Pearl River delta, network system and estuarine bays since 6000 BP, The 32th International Geology Conference, Aug. 20-28, 2004, Florence, Italy.

29.Wu C.Y. et al ,2004, A Pereliminary Morphodynamic Study on the Evolution of the ‘Men’ of the Pearl River Delta, China. Second IAG Yangtze Fluvial Conference June 24-July 2, 2004, Shanghai, China

28.Wu C.Y. et al ,2006a, A Morphodynamic Study on the Evolution of the ‘Men’ of the Pearl River Delta. June 24-July 2, 2004, Shanghai, China

27.Wu C.Y. et al, 2006b, A long-term hybrid morphological modeling study on the evolution of the Pearl River delta, network system and estuarine bays since 6000 BP, in Harff,J.,Hay W.W.,Tetzlaff,D.F.(Ed.) Coastline Changes: Interrelation of Climate and Geological Processes .

26.长周期动力形态模型中模拟技术探讨 任杰; 吴超羽; 包芸; 雷亚平 2004-05-01

25.东江博罗浅段航道整治工程数值模拟 刘秋海; 吴超羽; 何志刚; 韩玉梅; 任杰 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心; 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心; 中山大学近岸海洋科学与技术研究中心 广东广州; 广东广州 2004-04-25

2003

24.近50年伶仃洋滩槽冲淤变化趋势分析 闻平; 刘沛然; 雷亚平; 任杰; 吴超羽 珠江水资源保护科研所; 惠州市大亚湾环保局; 中山大学近岸海洋研究中心; 中山大学近岸海洋研究中心; 中山大学近岸海洋研究中心 广东广州; 广东惠州; 广东广州 2003-12-30

2002

23.Wu C Y.Bao Y.Ren J.Shi H Y.Lei Y P.A Study on the Pearl Rive Delta in the Last 6000 Years - A Long-term modeling approach.International conference on tidal dynamics and environment (TIDALITE 2002).Hangzhou,China,2002,August 8, 13

2001

22.Evolution and long- term morho-dynamic Response in a special type of estuary,2001,中国科学B(英文版)Vol44. Supp. p112-125

21.Reclamation and regulation in Pearl River Delta, China. In: Artificial Coastal., Chen. J.Y., Walker, H.J. and Eisma (Ed.). 2001(第二作者).

20.河口水质营养盐的自动监测影响因素研究 江伟武; 雷恒毅; 鲍若峪; 吴超羽 中山大学地球与环境科学学院; 中山大学地球与环境科学学院 2001-03-25

2000

19.河口最大浑浊带平面二维数值模型 章华生; 倪培桐; 吴超羽 东深工程管理局; 广东省水利水电科学研究所; 中山大学近岸海洋研究中心 广东深圳; 广东广州 2000-12-25

18.应用数值模拟方法探讨河口最大浑浊带若干机理 倪培桐; 吴超羽; 陈卓英 广东省水利水电科学研究所; 中山大学河口海岸研究所; 中山大学河口海岸研究所 2000-06-30

17.河口最大浑浊带研究进展 倪培桐; 吴超羽 广东省水利水电科学研究所; 中山大学河口海岸研究所 广东 广州; 广东 广州 2000-06-25

1999

16.Sea level rise and its impacts on the Pearl River delta and the coast of Guangdong Province, China, Curent Topics in Wetland Biogeochemistry, 1999,3: 194-213

1998

15.五千年来珠江口两岸沉积差异及其对香港城市与基础设施发展的影响—香港未来城港布局的情景分析,第四纪研究,1998 (1).

1997

14.五千年来珠江口两岸沉积差异及其对香港城市和基础设施规划的影响 吴超羽 中山大学河口海岸研究所 广州 1997-11-15

13.珠江河口网河区水位变化过程的神经网络模型 吴超羽; 徐海亮 中山大学; 顺德市三防办 1997-02-25

12.潮汕平原晚第四纪沉积相与古环境演变 王建华; 郑卓; 吴超羽 中山大学地球与环境科学学院 1997-01-25

1996

11.Long-term response of sedimentation and topography to small scale dynamic structures in the Huangmaohai estuary,“Computerized Modeling of Sedimentary Systems” International Conference, Oct. 8-11,Gustrow, Germany,1996

10.Dynamics structures and their sedimentation effects in Huangmaohai estuariy, China,Journal of Coastal Research,11(3)(808-820),1996.

9. 傅氏变换在短序列确定海平面变化趋势中的应用 杨清书; 吴超羽; 倪培桐 中山大学河口海岸研究所 1996-06-30

8. 低通数字滤波在确定海平面变化趋势中的应用 杨清书; 吴超羽 中山大学河口海岸研究所; 中山大学河口海岸研究所 1996-02-15

1995

7. 非线性水文计算的人工神经网络方法,中国科学技术文摘,1995.

6. Artificial neural net model for river flow forecasting and missing data fixing in lower delta area,Seachange’95 International Workshop, Nov15-21,1995,Bankok, Thailand.

5. 黄茅海河口小尺度动力结构及其沉积作用,中山大学学报,34(2), 86-94,1995.

4. 黄茅海河口小尺度动力结构及其沉积作用 吴超羽 中山大学河口海岸研究所 1995-05-15

1994

3. 水文预报的人工神经网络方法 吴超羽; 张文 中山大学河口海岸研究所; 华南理工大学自动化系 1994-02-15

1992

2. 珠江磨刀门河口亚潮频率水位的控制论研究 吴超羽; 徐家隽 中山大学河口海岸研究所; 中国科学院南海海洋研究所 广州; 广州51030l 1992-04-30

1991

1. 珠江河口亚潮频率动态系统研究 吴超羽 中山大学 1991-08-29

媒体报道:

媒体报道:

吴超羽教授的“门户之见”

——记中山大学近岸海洋科学与技术研究中心吴超羽教授

烟雨满仙城,余韵在珠江。三江汇流,八口入海。珠江口在唐代已呈“洪舸巨舰,千舳万艘”之景象;那里曾留下文天祥“惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁;人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的千古绝唱;曾见证陆秀夫崖山投海的悲壮、林则徐虎门销烟的决心⋯⋯

烟雨满仙城,余韵在珠江。三江汇流,八口入海。珠江口在唐代已呈“洪舸巨舰,千舳万艘”之景象;那里曾留下文天祥“惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁;人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的千古绝唱;曾见证陆秀夫崖山投海的悲壮、林则徐虎门销烟的决心⋯⋯

潮起潮落,洗不尽历史与大自然的铅华。在中山大学近岸海洋研究中心,现年66岁的吴超羽教授,与千年历史为邻,以珠江河口为友,数十载不倦不辍,只为一探造化之神奇,一究科学与生命之真谛。

珠江河口三角洲研究的创见

入海河口,指的是河流与海洋交汇之处有边界的水体。在这特殊的区域地球上的各个圈层都在这里交汇并相互作用。其中,水圈中淡水与海水的交汇混合更形成河口的重要特色。河口从来是人类生息繁衍的摇篮,如今中国的上海、广州、香港、澳门、天津,国际上的纽约、伦敦、汉堡、圣彼得堡、开罗等现代国际大都市,均在河口地区。河口对于人类生活与经济活动的重要性不言而喻。

为珠江河口三角洲演变作正史

珠江三角洲,周边众山环绕,平原上星罗棋布着许多台地、丘陵甚至500米以上的山地,其独特的地质地貌和形成演变过程曾令早年的许多学者感到困惑:这是三角洲吗?直至1937年一系列保存完好的海蚀地貌在距今海岸线上百公里的广州七星岗被发现并确证后,珠江三角洲的独特身份才被证实。这种海蚀地貌表明,目前环绕在丘陵周围的平原是冰后期以来河流与海洋相互作用、共同沉积的产物。

吴超羽教授认为,珠江河口由网河区与河口湾区两部分组成,这两个部分的地貌、沉积、水文及动力特性极不相同,然而在形成历史与现代过程方面却又联系密切、互相作用。连接这两部分的是八个口门,自东向西分别是虎门、蕉门、洪奇沥、横门、磨刀门、鸡啼门、虎跳门与崖门,它们共同构成独特的珠江河口三角洲景观。

1949年以后,珠江三角洲演变的研究陆续提出一些不同观点,如 “断块型三角洲说”、“溯源堆积说”、“复合的冲缺三角洲说”等。

随着监测技术、计算机应用、数值模型等技术的发展,经济高速发展和日益严峻的环境形势,整个地学研究面临重大的机遇与挑战,尤其对还原论和整体论的反思下多尺度研究这一“横断学科”的发展,使珠江三角洲研究具备了取得突破性进展的条件。而吴超羽,很好把握住了这个机会。

在多项国家自然科学基金支持下,他首先从恢复海侵盛期古河口湾边界和水下地形出发,并考虑到六千年以来海平面升降、潮汐、河流、输沙量、沉积物压实、构造运动等以及众多岛屿和“门”的各种复杂作用,结合多学科(包括沉积学、河口动力学、长周期“动力-沉积-型态”多尺度机理数值模型、地貌动力学等),应用机理数值模型实际模拟了末次海进盛期以来珠江三角洲的形成演变过程。他这种在国内外首创的研究方法与成果,揭示了更为真实的末次海进以来珠江三角洲演变的过程,并解释了其物理机制。研究表明,珠江河口和三角洲形成发育是在动力结构、泥沙输运沉积和地形边界变化在不同时空尺度下强耦合作用下的复杂演变过程。其六千年来总体发育模式,既不同于密西西比河和长江模式,也有别于地质地貌学者提出的珠江三角洲六千年来自北向南平行式的演进模式。研究首次揭示并验证解释了珠江三角洲的“门”控多核心“三角洲-子三角洲-沉积体”分级充填结构。表明珠江三角洲是由若干子三角洲构成。子三角洲由若干更基本的动力沉积单元——沉积体组成。子三角洲彼此之间曾有广阔的水域相隔,但在时间上同步演变。随着河网主干形成,约在两千五百年前逐渐连接成三角洲中部平原。

吴超羽没有把眼光局限于自然演变过程。随着科学技术和生产力近百年来的飞速发展,人类活动在河口地区成了自然界的“内力”和“外力”之外的“第三动力”。在“973”课题支持下,吴超羽和他的研究团队又以近百年来人类活动为尺度,进一步研究珠江三角洲的演变过程,首次成功研制出了10-100年尺度河口近岸“动力-沉积-形态”模型并应用于探讨珠江河口半个多世纪以来的演变规律。该模型在计算技术上解决了沉积物压实,地壳沉降,特别是模拟围垦、抛石促淤、航道疏浚等人类活动计算模块等。通过该模型的应用和情境分析,可以合理地判断和预测人类各种工程活动的长期影响和自然因素在河口演变中的复杂作用,从而可以更科学地评估人类活动的长尺度效应。

吴超羽等建立的长周期动力模型,无疑为认识珠江河口三角洲千年和百年尺度的演变过程提供了有力的工具。此前这个问题困扰着许多科学家。

吴超羽教授的“门户之见”

珠江河网八个出口有七个称“门”,出口两岸均有基岩山丘,形成峡谷,壁立如“门”。珠江河口“门”的发育可以大致划分为“双向射流”、“单向射流”和“后门”时期。从近百年开始,除虎门和崖门仍保留已退化的“双向射流”动力系统,其它“门”已进入“单向射流”或 “后门”时期。三个时期的动力沉积特性有重要区别。珠江河口在近百年间经历了这三个时期的演变。其次,从河口学角度来看,正是“门”特殊的动力沉积结构与所聚集的巨大能量,使珠江三角洲与河网水系的演变留下了“门”的深刻印记。吴超羽等在实测资料基础上,探讨了珠江河口“门”的“动力-沉积-地貌”特点,从千年至湍流的尺度探讨了“门”的双向射流沉积动力结构。他们通过现场观测和水槽实验,探讨“门”的突变特征产生的形态阻力和水流湍强,发现“门”地貌单元产生的湍流动能耗散率可比明渠水流湍流动能耗散率大2〜3个数量级。海进盛期的古珠江河口是一个有众多岛屿、为丘陵地环绕的半封闭古河口湾。河口湾通过上述峡谷与海洋相通。实际上,在河网形成前,珠江河口的8个出海口中有7口的形成与位置早已由古珠江河口湾地形边界和峡谷所造成的地貌动力条件所决定。他们发现,珠江三角洲的河道不是简单自上游而下游逐渐形成的,如古磨刀门水道成型于约三千年前,此时古磨刀门水道上游干流河道尚未形成,仍是一片浅海。所以,珠江三角洲河网主干河道存在自两端向中间发育的趋势,而这一切与“门”的动力沉积特性密切相关。吴超羽戏称这是他的“门户之见”。

珠江河口海洋立体监测示范系统(PEIOS)

高质量海洋立体监测系统的总体设计和系统集成是一项复杂的系统工程和高新技术,自80年代起,欧美国家纷纷致力于建立近海环境监测系统的研制和开发。与此相比,2000年左右我国海洋环境监测立体化、系统化才刚刚起步,国内很多机构设备自动化程度低、监测手段落後、数据质量不过关,难以进入GOOS框架。这一局面不仅妨碍了海洋科学的发展,也严重影响了对海洋灾害预测、预报的能力。为此,国家“863”计划决定参照国际先进的近岸海洋环境立体监测系统的技术框架,研制一个以海水质量监测为核心,以珠江口为研究区域,应用先进监测技术和信息传输技术的高度自动化、系统化的环境监测示范区。香港科技大学陈介中和吴超羽教授,便是这项重任的“执行者”。他们在短短两年时间内, 研制出珠江河口海洋立体监测示范系统PEIOS。该系统在技术和数据质量上可以进入和GOOS,其信息产品能够通过电子媒介系统提供给国家和地方政府。PEIOS的成功研制使我国在近岸海洋环境监测系统总体设计、系统集成、水质监测、信息处理等关键技术上缩小了与发达国家的差距,为我国海洋监测系统进入GOOS框架扫除了众多技术上的障碍。

多尺度多学科的研究方向

吴超羽引用M.普朗克说:“科学是内在的整体,它被分解为单独的整体不是取决于事物本身,而是取决于人类认识能力的局限性。它实际上存在着任何一处都不能被打断的链条。”由此他表示,“多学科的本质一定意义上是多尺度问题。这个问题的突破意味着科学作为人类认识自然的整体方法的突破。吴超羽很注意在研究中引入其它学科的方法。如博士论文中首次对沉积物粒度作聚类分析以判别沉积环境;首次应用控制论方法分析亚潮;首先将神经网络模型用于水文预报等。未来的日子,吴超羽将继续沿着具有中国特色的“动力—沉积—地貌”的方向,以珠江河口与三角洲为个案,从多尺度的认识论层次与机理层次,偏微分方程的多尺度计算以及方法论层次做进一步的探讨,并完成过去十年对末次海进盛期以来珠江河口三角洲研究等专著。

中西文明交汇背景下看科学创新——从“钱学森之问”谈起

钱学森临终前提出我们所知的“钱学森之问”:“今天,党和国家都很重视科技创新问题,投了不少钱搞什么‘创新工程’⋯⋯等等,这是必要的。但我觉得更重要的是要具有创新思想的人才。问题在于,中国还没有一所大学能够按照培养科学技术发明创造人才的模式去办学,都是些人云亦云、一般化的,没有自己独特的创新东西,受封建思想的影响,一直是这个样子。我看,这是中国当前的一个很大问题”。吴超羽说:“为了真正认识钱老临终提出的创新问题,我们需要从更广泛的视野和时空尺度看中国科学的创新问题。这是一个影响深远的重大问题。”

中国的文化基因中缺乏科学精神

回到雅斯贝尔斯所说的轴心时代,孔子、老子、柏拉图、亚里士多德、释迦牟尼这样的伟大思想家几乎同时出现,开创了各自文化历史的新时代。孔子的许多思想至今仍闪烁着人性的光辉,维系着中华民族的正气。但如果仅从与科学萌芽有关的“创新”角度而言,墨家在科技上,名家在逻辑上,道家在物我关系上,都比儒家表现出更多科学萌芽的创意。孔子亦自谓“述而不作,信而好古”。然而,历史最终选择了儒家作为中国两千多年来的主流思想。而成就古希腊科学奇迹的原因之一无疑是他们将对科学真理的追求置于世俗生活价值之外,即竺可桢先生总结的“只求真伪,不计利害”的科学精神。亚里士多德说“吾爱柏拉图,吾犹爱真理”;欧几里德除了《几何原本》外只留下两句话,其中一句是:“国王在这里没有特权”。这句话不会从孔夫子和他的后代口里说出。

吴超羽说: “我们应当清醒地认识到,至少从轴心时代起,中华文化里便缺少了‘科学精神’和‘科学创新’的文化基因,这种基因缺陷影响至今。直面我们文化中的缺失需要勇气,这种勇气只能源于自信而不是自大。”

在中西文化交汇视野下看科学创新——自然科学对中国的三次冲击

吴超羽认为,西方自然科学对中国文化的深刻的冲击可以概括为三次高潮。第一次发生在明末清初,第二次自鸦片战争至“五四运动”前后,第三次自改革开放至今。明末意大利传教士利玛窦与徐光启合作翻译欧几里得《几何原本》前六卷,可视为西方科学首次与中国文化交汇碰撞的标志。这是人类认识自然万物,探讨自然规律的全新的知识系统。知识就是力量,是震撼灵魂的力量!徐光启、李光藻们显然知道,无论他们如何深爱并以此自豪的传统学问并不能包容涵盖这些对他们是全新的人类精神产物。先贤思想上受到这种冲击时发自心灵深处的极大震撼,我们至今可以感受。这种震撼延续了两个王朝。第一次碰撞时中国文化接受西方科学是被动的,但也是由西方传教士和中国士人和平而极其优雅地进行的。它所带来的冲击虽然震撼,但主要表现在精神和文化的层面上。

百余年之后,中国迎来了中西文化交汇之第二波。这次中西文化与科学技术的交汇不再是温文尔雅的主客交流,其社会背景惨烈无比。此时中国历史已经走过了两次鸦片战争、一次又一次坚船利炮下屈辱的城下之盟和一个王朝的覆灭。中华民族经历着“数千年未有之巨变”。思想界精英提出中国科学落后的问题时的环境和心态已经迥异于徐光启。向西方学习自然科学是有志之士痛定思痛之后的奋发和主动。他们切肤认识到,缺乏科学的中华民族无法自立于世界民族之林。他们认为中国文化是没有可以称之为科学的学问的。思想界的精英阶层开始痛定思痛地反思并改造自己的文化基因。1928年民国政府成立中央研究院全面接受西方自然科学可作为第二波的标志。二十年后,中研院首批院士中包括了一批其精神、人品和学问至今令人仰视的学者。这一代知识分子的精神风貌和学术成就不能仅以面对国破家亡的一时激愤来解释。而这种精神的磨蚀和消逝的原因却值得深思。吴超羽表示,“文化基因的缺陷是一种顽疾,第二次冲击时中国知识分子的认识不会自动使后代产生免疫力。”

距离第二波又过了近百年。前两波的激荡似乎已化解于无形。当代思想界精英对科学的感受已远离了徐光启、李光藻们的思想震撼,也没有了梁启超、胡适们发自肺腑的上下求索。科学在中国的发展似乎已经走上了康庄而平坦的大道。今天,我们不少科学家不再缺经费,也不缺仪器设备,甚至也不缺成果和SCI论文,我们是否还缺什么?

吴超羽说:“在生命最后一刻发出的钱学森之问,因牵涉之广泛复杂而显得更为沉重。我们缺乏首创性的科研成果,我们缺乏真正一流的人才,而其根源是我们的科学家普遍缺乏原创能力和科学想象力。在从普通国人到当国者越来越认识到缺乏创造将使得我们所得的一切发展难以为继。令人担忧的是,由于种种原因,现今的科学家们却罕有第二波时知识精英们的关怀、思想深度和社会影响力。中华民族艰难地呼唤有时代责任感、远见和开创性的科学家和思想家,真正意义上的知识分子。”

“如果只用一个词描述这三波的特点,那么第一波是‘震撼’,第二波是‘引进’,第三波只能是‘创新’。如果中华文化先天缺乏‘科学’与‘科学精神’,需要的就是改造我们的文化基因。”

“把凯撒归凯撒,把上帝归上帝”——解除科学不可承受之重

吴超羽说:“现代自然科学的突破就始于挣脱作为宗教的奴婢。以政治手段掌控科学更是我们亲历的痛史。科学需要自由。没有自由,它或反抗,或逝去。文艺复兴是前者的例子,罗马人对古希腊文明的征服是后者。历史表明科学沦为宗教或政治威权的奴婢后只能成为行尸走肉。”

吴超羽说:“现代自然科学的突破就始于挣脱作为宗教的奴婢。以政治手段掌控科学更是我们亲历的痛史。科学需要自由。没有自由,它或反抗,或逝去。文艺复兴是前者的例子,罗马人对古希腊文明的征服是后者。历史表明科学沦为宗教或政治威权的奴婢后只能成为行尸走肉。”

另一方面,“让我们记住弗朗索瓦.西里奈利的一句话:人们企图将一些科学的标准应用到人类社会的改革上。而这乃是对于科学概念的邪恶的偏离,它造成了众多的损害”。

在缺乏科学精神的文化背景,特别在当今浮躁和急功近利的环境下,给探索自然的精神动力,无论是古希腊人的“爱智”、彭加勒的“对美的追求”、爱因斯坦的“躲避世俗的繁琐”,还是人类天生的好奇心等“独立的精神”和“自由的思想”以更多空间和宽容。没有科学的创新,中华民族将没有自立于世界民族之林的资格。历史同样表明,让科学沦为实现政治、宗教或个人名利的工具,将是摧毁科学的开始。

“把凯撒归凯撒,把上帝归上帝”,吴超羽说,“走出误区,让科学解除不可承受之重,创造力的翅膀才有可能翱翔。”

大学不是天然的培养科学人才的基地

“钱学森之问”提出了大学教育的问题。过去数十年间,中国的大学曾经被全部停办,曾几何时,又被认为自然而然是培养科学人才的基地。历史告诉我们并非如此单纯。在罗马人摒弃了古希腊的科学精神,欧洲进入“黑暗中世纪”之时,科学转向伊斯兰世界。伊斯兰世界的“高等学院”较之欧洲最早的大学建立更早。但现代科学的突破没有发生在伊斯兰世界而发生在欧洲。重要原因之一是前者在科学与宗教的冲突中科学始终没能摆脱有更深厚民族文化根源的宗教的控制,而在后者科学经历饱含血与火的炼狱后,取得了作为人类精神文明的独立和自由的地位。正是在大学,科学精神的兴衰和科学的地位集中反映了这个历经数百年的冲突对抗的最终结果。

“钱学森之问”比它本身更加深沉。在大学管理原则、科学价值取向的层面如何才能培养出有创新思想的人才,我们不应从中得到启示吗?

中华文明将在科学发展中留下她的印记

罗素说:“我相信,如果中国人能够不受约束地消化他们所需要的西方文化,同时排斥他们视之为糟粕的东西,他们就可以在自己的传统之上获得健全的发展。通过把我们的优点和他们的精华结合起来,而产生辉煌的成就”。对此他做了一个但书:在转变期间,需要避免两种危险——全盘西化和极端的保守主义。吴超羽认为:“罗素是有深刻洞察力的科学家和哲学家,近百年的中国历史为罗素的但书作了最好的背书。”

最后吴超羽说:“我相信中国人最终将可以在这片土地上让源自西方的自然科学生根开花结果,但其困难和引发的变革将超出大多数国人的想象。中华文明也许缺少科学的基因,但并不等于她缺少产生和构成这些基因的更基本的元素和条件。中国文明如何对科学发展做出本质贡献的同时“再造文明”是我们和以后数代中国人将要经历的探索奋斗之历程。”

吴超羽精神生活之一瞥——儒风雅趣方为上乘

急功近利、心浮气躁的心态令当下社会许多人精神生活贫乏,情趣单调和视野狭窄。而吴超羽显然是个例外,理性的思维令他在科学的世界里一往无前,感性的情怀又令他在中华文化的精髓里深情徘徊。

胸怀感恩报国心

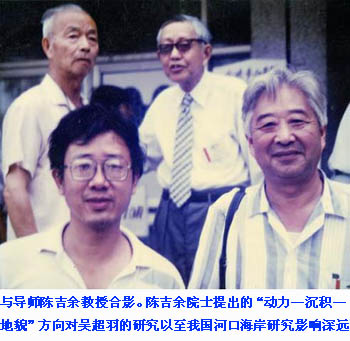

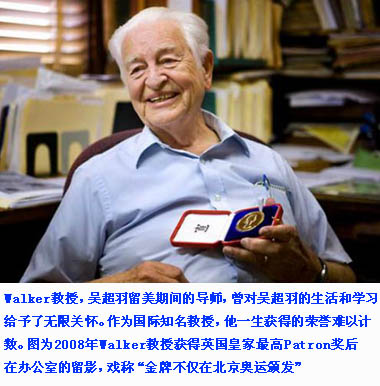

研究生期间,他在导师陈吉余院士的介绍下, 成为了美国著名海岸地貌学家J.Walker教授的学生。Walker教授是路易斯安那州立大学(LSU)的少数几位讲座教授之一。LSU位于密西西比河口,那里的河口海岸学研究在美国是知名的。三角洲沉积研究权威J.Coleman教授、现代河口学奠基人Pritchard教授的学生穆勒教授、物理海洋学家W.J.Wiseman都在那里任教。Walker教授给予吴超羽许多关怀,令他至今感念。博士论文阶段,考虑到Walker教授研究区域主要是阿拉斯加冰川冻土地带的河口与三角洲,而中国却并没有此类型的河口三角洲。于是吴超羽提出希望博士论文最好不选择极地研究。Walker教授非但不见怪,还积极为吴超羽介绍物理海洋和海洋地质的导师。在美国除了接受专业训练,吴超羽感受最深的是理性的精神。他开始用理性的思维来审视中国和世界的差异,对自己的祖国有了更深的认识。“父母在不远游,游必有方”,1987年,完成两年博士后研究后,吴超羽回到了年近八旬的母亲身边。“回国是不需要原因的,不回来才需要原因,”对于祖国,吴超羽表示,“这个世界上再也没有另外一个地方可以令我这样魂牵梦绕,”“如果当年留在美国,我将不会做出今日所完成的研究。”

腹有诗书气自华

“庭有余香,谢草郑兰燕桂树;家无别况,唐诗晋字汉文章”。吴超羽家住顶楼,为了遮阳,在家里种了些兰草盆景,还有两株桂花。从小到大,吴超羽对诗书有着特别的嗜好。中国曾是一个诗的国度,二十字的《静夜思》童叟能吟,一首《春江花月夜》令张若虚千古流芳。以诗言志抒怀曾是千百年来中国知识分子的必具修养。时至今日,诗风渐去,传统不再。科学研究之余,吴超羽常研习古体诗,写有不少诗文。亦爱书法治印,喜收端、歙、红丝等砚台和小古玩。诗书、古玩相得益彰,令吴超羽身上的儒雅之气更显难得。纵观吴超羽的诗作,将科学与文学融合是一大特色。在他所写的《题老坑“翡翠蕉叶砚”兼咏怀十五韵》中,便尝试着用古体诗的形式描写地理山水及地史变迁:“羚峡水似箭,岭树入云天;烂柯面南原,羚羊望北崦。峰峦三千尺,下临百丈渊;中有纤夫道,迤逦没寒烟”便是端砚老坑所在、珠江三角洲顶点的羚羊峡;“羚羊尚无峡,茫茫海风吹;古陆屡沉浮,海潮涨复逝”让我们隐约看到远古时期的地质演变和浪潮涤荡,“茫然四亿年,造化已迷离;海泥化紫玉,青烟凝翡翠;云霓入岩石,蕉白鱼冻辨;鱼目成宝珠,灵石竟开眼”则以诗的语言描述泥盆纪以来端砚石品的形成过程。

“庭有余香,谢草郑兰燕桂树;家无别况,唐诗晋字汉文章”。吴超羽家住顶楼,为了遮阳,在家里种了些兰草盆景,还有两株桂花。从小到大,吴超羽对诗书有着特别的嗜好。中国曾是一个诗的国度,二十字的《静夜思》童叟能吟,一首《春江花月夜》令张若虚千古流芳。以诗言志抒怀曾是千百年来中国知识分子的必具修养。时至今日,诗风渐去,传统不再。科学研究之余,吴超羽常研习古体诗,写有不少诗文。亦爱书法治印,喜收端、歙、红丝等砚台和小古玩。诗书、古玩相得益彰,令吴超羽身上的儒雅之气更显难得。纵观吴超羽的诗作,将科学与文学融合是一大特色。在他所写的《题老坑“翡翠蕉叶砚”兼咏怀十五韵》中,便尝试着用古体诗的形式描写地理山水及地史变迁:“羚峡水似箭,岭树入云天;烂柯面南原,羚羊望北崦。峰峦三千尺,下临百丈渊;中有纤夫道,迤逦没寒烟”便是端砚老坑所在、珠江三角洲顶点的羚羊峡;“羚羊尚无峡,茫茫海风吹;古陆屡沉浮,海潮涨复逝”让我们隐约看到远古时期的地质演变和浪潮涤荡,“茫然四亿年,造化已迷离;海泥化紫玉,青烟凝翡翠;云霓入岩石,蕉白鱼冻辨;鱼目成宝珠,灵石竟开眼”则以诗的语言描述泥盆纪以来端砚石品的形成过程。

吴超羽自称好友不多,但也有一人,堪称一生的挚友。他便是广州民族学院的黎乔桂教授。他是吴超羽中山大学校友。文革期间,又一同被分配到赣粤边境的龙川“接受再教育”。黎乔桂是学中文的,与吴超羽一样,兴趣广泛,对哲学颇有涉猎,俩人经常一块讨论和争辩。虽然环境恶劣,却对哲学与艺术的探讨乐此不疲。类似的人生经历,类似的性情爱好,令他们成了好友。在吴超羽眼中,黎乔桂“不仅文史哲阅读颇广,自然科学也多所涉猎。思想活跃,不喜盲从,能发前人所未发。常于平常处有出人意表之见解。理至词指,略无忌惮。为人率真,不拘小节”。惺惺相惜之余,吴超羽曾多次劝他将他所阐发的思想理论整理成文,甚至曾经对他说:“不要它日我到坟前,你的文章仍在脑中。”不料,一语成谶。2000年平安夜,好友谈笑间心猝死骤然离去,其思绪文采亦随之而逝。曲高和寡,知音难觅。骤失挚友,吴超羽悲痛不已,写下挽联一副,以示思念:

识君卅载瘴疠地,犹忆放谈一滴禅;

忽然一笑乘风去,从今谁语三冬学。

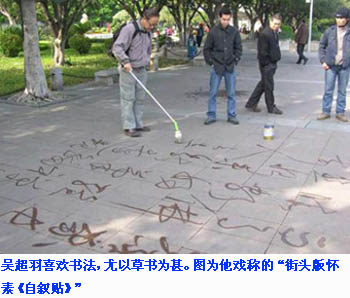

吴超羽的文章,不乏儒风雅趣,亦见忧乐情怀。而在他的书法里,则可一窥他那豪放洒脱的性情。“书者心画也”,勾划点提间,蕴藏着气象万千、满纸风云,书者的情感、胸怀、个人修养和创造力都在其中。吴超羽最欣赏的是颠张狂素那种惊雷激电,气蒸云合而又不离绳矩的狂草。他认为,书法是中国文化独有的艺术,从中可以得到很多知识、美感、精神和修为的营养。

刚上大学时,吴超羽就读了康德的《判断力批判》,书中那种对人的认识能力进行如手术刀般的剖析,对感性、知性和理性的界定与分析,自在之物的提出和论述,令他“感到几乎是生理上的颤栗和思想的极大震撼”。吴超羽认为从康德上溯,可更深刻理解柏拉图以及整个古希腊哲学,同时康德的思想对现象主义和存在主义等现代哲学走向、嬗变亦有着深刻的影响。吴超羽认为他的科学研究和生活态度均受益于哲学思考。

吴超羽还从认识论的视角来解读佛家的“诸行无常,诸法无我,涅盘寂灭”。当看到薛定谔方程的物理解释或量子力学的多世界解释,乃至朱清时对弦论的禅境解释时,吴超羽不由感叹“在科学看不到的尽头有哲学,在哲学看不到的尽头有宗教或信仰”。他认为,从古希腊起,科学与哲学便结下不解之缘。毕达哥拉斯、柏拉图到马赫、爱因斯坦、薛定谔……不仅是伟大的科学家,也是深刻的哲学家,而决不是“科学上的巨人,哲学上的侏儒”。如何对待科学与哲学的关系,是自然科学在中国发展生根需要面对而且无可回避的“再造文明”重大问题之一。

最后,吴超羽总结道:“哲学让我们洞察事物的本质、了解自身的能力与局限;中华文化中‘儒、释、道’的融通让我们心胸更加包容;文学艺术的熏陶让我们看到生活和心灵之美;对真理不计利害地追求的科学精神让我们更深刻地认识自然和坦然面对自我。但是‘没有科学的道德,也没有不道德的科学’,中国传统文化中‘经世致用’的思想有助于我们将科学技术成果有远见地用于利国利民的功业。”

来源:《科学中国人》2011年第1期